Les étudiants de l’ISMAPP se sont rendus au Luxembourg pour un cours « Hors les Murs » sur la finance durable

Les étudiants de grade M1 de l’ISMAPP ont suivi un cours « Hors les murs » consacré à la finance durable au Luxembourg. Accompagnés de leur enseignant en économie Xavier Poulet-Goffard, expert-comptable et commissaire aux comptes, directeur général délégué à ORCOM International, les étudiants ont assisté à leur première conférence dans les locaux de PwC[1].

Animé par Geoffroy Marcassoli, Partner at PwC Luxembourg – ESG & Sustainable Finance et son équipe, autour du thème « l’audit et le contrôle dans un champ normatif en pleine transformation », cet échange direct a permis aux étudiants d’interroger l’expert sur le quotidien de ces financiers et du rôle qu’ils assurent auprès des entreprises sur la finance durable.

Comment peut-on définir la finance durable ?

La finance durable, également connue sous le nom de finance responsable ou verte, vise à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d’investissement et de financement. Son objectif principal est de promouvoir un développement économique respectueux de l’environnement et socialement équitable, tout en assurant une gouvernance transparente et éthique.

Elle englobe une variété de pratiques, telles que l’investissement socialement responsable (ISR), où les fonds sont alloués à des entreprises répondant à des standards élevés en matière de durabilité. De plus, les obligations vertes financent des projets liés à la transition énergétique, à la conservation de la biodiversité ou à la gestion durable de l’eau.

La finance durable cherche à concilier performance financière et impact positif, en répondant aux défis globaux comme le changement climatique, l’inégalité sociale ou la corruption. Elle incite les acteurs financiers à prendre en compte les impacts de leurs décisions sur la société et l’environnement, contribuant ainsi à une économie plus durable et résiliente.

Conférences regards croisés – Transformation, fonctionnement et déploiement de la finance verte

La seconde partie de la journée a permis aux élèves managers public de l’ISMAPP de découvrir le rôle central des associations à but non lucratif, dont l’objectif est de sensibiliser, promouvoir et aider à développer la finance durable au Luxembourg.

Dans les locaux de la House of Startups, Maria Tapia, Communication Manager at Luxembourg Sustainable Finance Initiative (LSFI[2]) a ouvert la conférence en mettant en lumière les approches publiques et privées dans la transformation, le fonctionnement et le déploiement de la finance verte.

Puis, Laurence Hulin, ICFA[3] Programme Director, aborda les questions relatives au financement et à l’investissement au service de la durabilité, en concentrant son propos sur les techniques de l’incubation et de l’accompagnement des projets. Mervin Chaumière et Cyrille Arnould, respectivement associé et associé-gérant chez Annycent Capita[4]l, ont partagé leur vision et leur expérience en tant que gestionnaires de fonds d’investissement.

Enfin, Gabriele Erice Garcia, Project Officer chez E-MFP[5], Anne Bastin, Directrice Exécutive chez InFine[6] et Laura Foschi, Directrice Exécutive chez ADA[7] ont successivement évoqué la micro-finance, une alternative accessible à tous.

En conclusion de cette journée de cours à Luxembourg :

- Une forte qualité des échanges et de la curiosité manifestée par les étudiants.

- La découverte de thématiques pour de futurs cadres qui se destinent au titre de manager en ingénierie des politiques publiques.

- Des conférences qui ont permis de faire émerger des vocations.

Retour en vidéo sur la journée : https://www.youtube.com/watch?v=AunIiQUNuVM

[1] PricewaterhouseCoopers est un réseau britannique d’envergure internationale d’entreprises spécialisées dans des missions d’audit, d’expertise comptable et de conseil privilégiant des approches sectorielles à destination des entreprises.

[2] Luxembourg SustainableFinanceInitiative est une association à but non lucratif qui conçoit et met en œuvre la stratégie luxembourgeoise pour une finance durable.

[3] InternationalClimateFinanceAcceleratorLuxembourg est une association indépendante à but non lucratif, créée en tant que partenariat public-privé en 2018 dans le cadre de la stratégie luxembourgeoise de financement du climat.

[4] AnnycentCapital est une société de gestion d’investissements alternatifs, qui investit dans des actifs d’énergie renouvelable de petite à moyenne taille, principalement des projets solaires photovoltaïques, éoliens et hydroélectriques, dans un groupe sélectionne de marchés émergents à forte croissance.

[5] EuropeanMicroFinancePlatform est le principal réseau d’organisations européennes et d’individus actifs dans le secteur de l’inclusion financière dans les pays en développement.

[6] InclusiveFinanceNetworkLuxembourg est une plateforme qui rassemble les acteurs publics, privés et de la société civile impliqués dans la finance inclusive.

[7] AppuiAuDéveloppementAutonome est une organisation non gouvernementale luxembourgeoise, qui, depuis 1994, utilise la finance inclusive pour renforcer l’autonomie des populations vulnérables vivant en Afrique, Amérique centrale et Asie du Sud-Est et contribuer aux objectifs de développement durable.

Publié dans Derniers numéros, Non classé, Blog, Accueil, International, Finances publiques | Aucun commentaire

Éric Woerth veut plus « plus d’efficacité démocratique »

Plusieurs idées principales issues du rapport d’Éric Woerth remis à Emmanuel Macron pour réviser la décentralisation en France afin d’améliorer l’efficacité démocratique. Le député de l’Oise suggère de réintroduire le cumul des mandats de député et de maire pour renforcer le lien entre les politiques nationales et locales. Il propose la création de conseilleurs territoriaux, un élu unique pour représenter à la fois la région et le département, une fonction qui avait été supprimée en 2024.

Il recommande de dissoudre la métropole du Grand Paris au profit de la région Île-de-France pour une meilleure gouvernance locale. Woerth insiste sur la nécessité de réaffirmer les rôles spécifiques des communes, départements et régions pour éviter la dilution des responsabilités. La parité et réduction du nombre de conseillers municipaux. Il souhaite imposer la parité homme-femme dans tous les conseils municipaux et réduire de 20% le nombre de conseillers dans les petites communes. Il propose également de modifier le mode d’élection des conseils municipaux à Paris, Lyon et Marseille pour résoudre les problèmes démocratiques. Une réorganisation des institutions locales en suggérant de supprimer la clause de compétence général du Grand Lyon et de réviser la gouvernance de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Woerth préconise d’accorder aux intercommunalités la responsabilité de certaines politiques comme le logement et le sport. Les régions devraient se concentrer sur la transition écologique, l’action économique et l’enseignement supérieur, favorisant un rôle renforcé des régions. Il propose d’attribuer à chaque niveau de collectivité une part d’impôt national lié à ses compétences pour une meilleure autonomie financière en vue du financement des collectivités. Enfin, Woerth souhaite renforcer les pouvoirs des élus locaux en matière de gestion des ressources humaines dans la fonction publique territoriale.

Ces propositions visent à simplifier et à rendre plus lisible l’organisation territoriale française en clarifiant les compétences et responsabilités à chaque niveau de collectivité pour restaurer la confiance des citoyens dans les institutions locales.

Pour aller plus loin : Lire le rapport

Publié dans Derniers numéros, Blog, Gouvernance, Territoires, Collectivités, Accueil | Aucun commentaire

Nouvelle-Calédonie : un « caillou » dans le Pacifique

Le statut spécifique de la Nouvelle-Calédonie est issu d’un long processus historique. Les compétences sont réparties entre l’État, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Après trois référendums d’autodétermination qui ont rejeté l’accès à la pleine souveraineté, l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie est toujours interrogé.

Dès 1999, Gérard Logié, membre du comité de réflexion pour l’avenir de la Nouvelle-Calédonie, explorait dans nos colonnes les diverses étapes et perspectives vers la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie à la suite des « accords de Matignon ». [1]

Des accords de 1988 au référendum de 2021

Les accords de Matignon-Oudinot, signés en 1988, prévoyaient une période de dix ans de développement économique, social, culturel et institutionnel avant la tenue d’un référendum d’autodétermination en 1998.

Le 5 mai 1998, un nouvel accord, l’accord de Nouméa, est signé entre l’État, les indépendantistes et les loyalistes. Il poursuit la revalorisation de la culture kanak (statut coutumier, langues…), crée de nouvelles institutions et prévoit un processus de transfert progressif et irréversible de compétences à la Nouvelle-Calédonie, dans l’attente d’un référendum d’autodétermination reporté au plus tard, à 2018.

À la suite de l’accord de Nouméa, la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-Calédonie[2] est promulguée (le titre XIII de la Constitution [3]est désormais consacré à la Nouvelle-Calédonie). La loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie précise son statut.

Entre 2018 et 2021, trois référendums d’autodétermination sont organisés en Nouvelle-Calédonie :

- Un premier référendum d’autodétermination est organisé le 4 novembre 2018. La victoire du « non » ouvre la voie d’un nouveau référendum, car la loi de mars 1999 prévoit jusqu’à trois votes en cas de victoire du « non ».

- Un deuxième référendum, organisé le 4 octobre 2020, donne à nouveau la victoire au « non ». Toutefois, le score est plus serré : alors que l’écart était supérieur à 13 points en 2018 (56,7% pour le non et 43,3% pour le oui), il est de moins de 7 points en 2020 (53,36% pour le non et 46,74% pour le oui). Le scrutin a mobilisé 85,69% des électeurs en 2020, contre 80,63% en 2018.

- Le troisième et dernier référendum est organisé le 12 décembre 2021. Le « non » l’emporte avec 96,50% des voix. La participation à ce scrutin est de 43,87%, les indépendantistes ayant appelé au boycott.

Institutions et citoyenneté

L’État y est représenté par le haut-commissaire de la République.

La Nouvelle-Calédonie est divisée en trois provinces : la province Nord, la province Sud et la province des îles Loyauté. Les provinces communes sont des collectivités territoriales. Chaque province possède une assemblée délibérante et dispose de représentant au Congrès. La loi reconnaît également des aires coutumières (subdivisions spéciales, parallèles aux subdivisions administratives de la Nouvelle-Calédonie, créées par la loi organique de mars 1999).

La loi institue une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie. Pour pouvoir voter aux élections des assemblées provinciales et du Congrès, il faut justifier d’au moins dix ans de résidence.

Les distorsions à l’origine de la restriction du corps électoral

Au départ d’ordre politique et démographique, ces distorsions apparaissent comme la manifestation du déséquilibre entre les composantes de la population et les enjeux politiques du pays. Sur le plan démographique, depuis la fin des années 1950, la population kanak est devenue minoritaire. Les raisons de cette évolution sont liées à une immigration voulue par la France, puis favorisée par le « boom du nickel » de la fin des années 1960. À l’arrivée de nombreuses familles pieds-noirs après l’indépendance de l’Algérie s’ajouteront des flux en provenance de la zone Pacifique et notamment de Wallis-et-Futuna. C’est ainsi que la population kanak est passée de 51,1% en 1056 à 46% en 1969. Le dernier recensement, prenant en compte les différentes ethnies, effectué en 1996, l’évalue à 44,1%.[4]

Sur le plan politique, des partis indépendantistes, comme le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) créé en 1984, vont se montrer hostiles à une telle immigration. Les masses de population étant numériquement assez faibles, le combat des indépendantistes devient plus difficile dès l’instant où les Kanak ne sont plus majoritaires, et la difficulté augmente mécaniquement à mesure de l’amplification du phénomène d’immigration.

Ces distorsions vont donc se trouver directement liées à la question de l’indépendance. Elles vont alors conduire les indépendantistes à revendiquer et obtenir la restriction du corps électoral dans le cadre d’un scrutin d’autodétermination. Toutefois, ce combat logiquement inscrit dans le schéma de l’accession à la pleine souveraineté, issu des accords de Matignon de 1988, aboutira, d’une manière plus originale, à l’acceptation d’une autre revendication : celle de l’extension de ce principe aux élections locales, plutôt inscrite ici dans une logique autonomiste, dans le cadre de l’accord de Nouméa de 1998.

La décentralisation issue de l’accord de Nouméa

La période allant de 1999 à ce jour a été marquée par la reterritorialisation de la Nouvelle-Calédonie, celle-ci bénéficiant de la primauté au détriment des provinces. C’est en tout cas l’impression que l’on retire de la lecture de la loi organique du 19 mars 1999 qui traite de la Nouvelle-Calédonie avant les provinces et qui ne mentionne pas, à son article 2, les assemblées de province parmi les institutions de la Nouvelle-Calédonie, en méconnaissance du point 2 de l’accord de Nouméa, ce qui va conduire le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°99-410 DC du 15 mars 1999, à combler cette lacune.

Ce sont ensuite les transferts de compétence de l’État qui profitent principalement à la Nouvelle-Calédonie (droit civil, état civil, droit commercial, sécurité civile, enseignement des premier et second degrés…) avec un congrès formé d’une partie des membres des assemblées de province, élus cette fois-ci au suffrage universel restreint[5]. C’est la possibilité pour le congrès d’adopter des lois du pays ayant pleinement valeur législative et ce, même dans des matières de la compétence des provinces (régime du droit domanial, Code minier, régime des terres coutumières, fonction publique…). C’est la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de créer des impositions non seulement à son propre profit et à celui des provinces et communes, mais aussi au profit des groupements intercommunaux.

C’est la création d’un véritable exécutif pour la Nouvelle-Calédonie, élu par le congrès à la proportionnelle. Toutefois, cette reterritorialisation n’a pas donné les effets escomptés puisque, de l’avis général, le consensus n’a pas fonctionné : 17 gouvernements en vingt ans, dont certains ont mis plusieurs mois pour entrer en fonction.

Après les trois consultations ayant toutes conclues au refus de l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et malgré une contestation de la troisième sur un plan plus politique que juridique[6], la situation qui se présente est clairement fixée, dans son principe, par le point 5 des orientations de l’Accord de Nouméa qui ont valeur constitutionnelle : si la réponse est encore négative à l’issue des trois consultations, « les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Tant que les consultations n’auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l’organisation politique, mise en place par l’accord de 1998, restera en vigueur, à son dernier stade d’évolution, sans possibilité de retour en arrière, cette « irréversibilité » étant constitutionnellement garantie ».

Il revient donc aux partenaires politiques, sans remettre en cause le droit à l’indépendance, de discuter de l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie en envisageant, le cas échéant, une sorte de fédéralisme à la calédonienne à l’intérieur de la France et peut-être même à l’intérieur de la Nouvelle-Calédonie.

Une réforme constitutionnelle met le feu aux poudres

La commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté mardi 7 mai 2024 le projet de loi modifiant le corps électoral pour les élections provinciales de fin 2024. Le texte a été soumis au vote en séance le lundi 13 mai 2024. Les députés ont adopté le texte, contesté par les indépendantistes, qui élargit le corps électoral propre au scrutin provincial de la Nouvelle-Calédonie. Faute d’accord entre indépendantistes et loyalistes, le Congrès se réunira « avant la fin juin » pour voter la réforme, a déclaré, Emmanuel Macron, le mercredi 15 mai 2024.

Depuis cette dernière date, la Nouvelle-Calédonie traverse une période troubles marqués par des manifestations violentes et des émeutes. La situation a débuté avec des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, entraînant des dégâts importants et des pertes humaines. A cette date, sept personnes dont deux gendarmes ont perdu la vie et plusieurs ont été grièvement blessées.

Les violences ont été déclenchées par des tensions autour de questions politiques et sociales, notamment liées aux réformes du corps électoral et aux revendications indépendantistes. Ces tensions se sont exacerbées au fil des jours, menant à des scènes de chaos avec des pillages et des incendies dans certaines régions, notamment à Nouméa.

En réponse à cette crise, le Président Emmanuel Macron a convoqué un Conseil de défense et de sécurité nationale et a exprimé sa solidarité avec les Calédoniens. Il a insisté sur la nécessité de rétablir l’ordre républicain et a proposé de relancer le dialogue politique en invitant les représentants calédoniens à Paris pour des discussions. Un été d’urgence a été déclaré pour renforcer la sécurité et contrôler les violences. Il a été levé après 12 jours alors que le calme revient progressivement sur l’archipel.

En parallèle, le gouvernement français a déployé des forces supplémentaires pour soutenir les efforts de maintien de l’ordre sur le territoire. La situation reste tendue, et les autorités continuent à travailler à un apaisement durable des tensions.

Pierre-Nicolas KRIMIANIS

Bibliographie :

Clinchamps, Nicolas. « Distorsions et corps électoraux en Nouvelle-Calédonie ». Pouvoirs 127, no 4 (2008): 151‑65. https://doi.org/10.3917/pouv.127.0151.

Franceinfo. « Nouvelle-Calédonie : l’état d’urgence levé après douze jours, le calme revient progressivement sur l’archipel », 27 mai 2024. https://www.francetvinfo.fr/france/nouvelle-caledonie/nouvelle-caledonie-l-etat-d-urgence-sera-leve-mardi-matin-dans-l-archipel-annonce-l-elysee_6568016.html.

Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. « Un peu d’histoire », 4 avril 2016. https://gouv.nc/gouvernement-et-institutions/un-peu-d-histoire.

ina.fr. « La spécificité des électeurs calédoniens | INA ». Consulté le 27 mai 2024. https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/nouvelle-caledonie-elections-provinciales-corps-electoral-accord-de-noumea-electeurs.

« La décentralisation et l’outre-mer | Conseil constitutionnel ». Consulté le 28 mai 2024. https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-decentralisation-et-l-outre-mer.

Le Monde.fr. « Nouvelle-Calédonie : l’Assemblée nationale vote la réforme constitutionnelle, après une nuit de tensions sur l’archipel ». 15 mai 2024. https://www.lemonde.fr/politique/article/2024/05/15/nouvelle-caledonie-l-assemblee-nationale-vote-la-reforme-constitutionnelle-apres-une-nuit-de-tensions-sur-l-ile_6233275_823448.html.

« Le statut de la Nouvelle-Calédonie| vie-publique.fr », 6 février 2023. https://www.vie-publique.fr/fiches/20236-le-statut-de-la-nouvelle-caledonie.

[1] LOGIE, Gérard. « Nouvelle-Calédonie : les chemins de la souveraineté ». Pouvoirs Locaux. Pouvoirs Locaux, numéro 41, juin 1999. https://www.revuepouvoirslocaux.fr/fr/article/nouvelle-caledonie-les-chemins-de-la-souverainete-1371.

[2] « Les lois constitutionnelles sur la Nouvelle-Calédonie | vie-publique.fr », 30 juillet 2019. https://www.vie-publique.fr/eclairage/268328-les-lois-constitutionnelles-sur-la-nouvelle-caledonie.

[3] Constitution du 4 octobre 1958 (s. d.). Consulté le 29 mai 2024.

[4] Alain Christnacht, La Nouvelle-Calédonie, La Documentation française, 2004, p.29.

[5] En 2007 et comme le réclamaient les partis indépendantistes, le constituant a désavoué le Conseil constitutionnel qui avait considéré, en 1999, que la condition de dix ans de résidence conduisait à un corps électoral glissant.

[6] Par décision du 3 juin 2022, le Conseil d’État a rejeté les protestations dirigées contre les résultats de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie.

Publié dans Derniers numéros, Non classé, Gouvernance, Territoires, Accueil | Aucun commentaire

Une réforme de la fonction publique envisagée par le gouvernement, Stanislas Guérini en tête de gondole

Le gouvernement envisage de supprimer les catégories A, B, C de la fonction publique dans le cadre de la réforme du secteur qu’il doit présenter à l’automne. Stanislas Guerini, ministre de la Fonction publique, a récemment confirmé son intention de réformer le dispositif de licenciement pour insuffisance professionnelle dans la fonction publique.

Il souhaite clarifier cette notion, mal définie, et élargir les sanctions possibles. Guerini a souligné le faible nombre de licenciements pour insuffisance professionnelle (13 cas en 2022) et pour faute (222 cas) dans la fonction publique d’État. Le ministre propose de mieux distinguer l’insuffisance professionnelle des fautes grave et rendre le système de sanctions plus progressif, afin de ne pas se limiter aux seules options de licenciement ou de révocation.

Cette réforme, bien que controversée et critiquée par les syndicats, est en cours de concertation et sera intégrer dans un projet de loi prévu pour l’automne. Le ministre a insisté sur le fait que cette réforme vise à améliorer l’évolution, la rémunération et la motivation des agents publics.

Enfin, il a affirmé que beaucoup d’agents soutiennent cette distinction et la rémunération au mérite, comme l’indique un sondage Odoxa montrant que 65% des agents sont favorables à des licenciements plus faciles pour insuffisance professionnelle, et 71% soutiennent la rémunération au mérite. Cependant, il reste à voir si cela suffira à convaincre les syndicats.

Publié dans Derniers numéros, Blog, Accueil | Aucun commentaire

« Lisser la dette ne suffira pas : une vaste réforme de la fiscalité locale est en outre indispensable »

Jean-François Vigier, vice-président de l’Association des maires de France souligne dans une tribune publiée dans Le Monde, le 6 janvier 2024, le rôle crucial des élus locaux dans la lutte contre le changement climatique. Il appelle de ses vœux un assouplissement des règles d’endettement des communes et au-delà une refonte de la fiscalité.

Décarboner les services publics

Alors que la décarbonisation des services publics est une priorité, Jean-François Vigier souligne le rôle crucial des maires en tant que premiers combattants de la décarbonisation à l’échelle locale. Il met en lumière le poids considérable, mais souvent ignoré, des émissions de gaz à effet de serre générées par les services publics, en particulier les infrastructures locales comme les écoles et les gymnases : 15% des émissions par habitant en France sont imputables à ces équipements de proximité.

« On ne mesure d’ailleurs pas à quel point les maires sont, et vont être, les fantassins de première ligne de la décarbonisation du pays »

Jean-François Vigier souligne également que les collectivités locales sont en première ligne pour agir dans des domaines clés tels que l’alimentation, les transports et le logement. Cependant, il insiste sur le fait que les maires font face à des défis financiers considérables, nécessitant un investissement climatique estimé à 12 milliards d’euros par an entre 2020 et 2030.

Les collectivités locales, moteurs du changement durable

Malgré cette urgence, Jean-François Vigier souligne la difficulté pour les élus locaux de financer ces investissements en raison des contraintes financières strictes imposées par les gouvernements. Il rappelle que les collectivités locales ne s’endettent jamais pour leurs dépenses de fonctionnement, et que l’obligation de voter des budgets de fonctionnement à l’équilibre constitue une constante historique.

Le vice-président de l’AMF pointe également du doigt la contradiction entre les incitations gouvernementales à investir davantage dans la transition écologique et les exigences de désendettement des collectivités locales. Les maires, chargés d’atteindre les objectifs imposés par la stratégie nationale bas carbone, se retrouvent dans une situation paradoxale, fragilisant leur capacité d’action.

Plaidoyer pour une plus grande liberté d’action

La tribune plaide donc en faveur d’un assouplissement des règles d’endettement des communes, permettant aux maires de s’endetter davantage pour financer des projets écologiques. Il souligne également la nécessité d’une réforme de la fiscalité locale pour corriger les inégalités créées par la suppression de la taxe d’habitation.

« Lisser la dette ne suffira pas : une vaste réforme de la fiscalité locale est en outre indispensable »

Jean-François Vigier appelle également à une réforme de la fiscalité locale, soulignant les inégalités créées par la suppression de la taxe habitation.

Publié dans Expressions Publiques, Derniers numéros, Non classé, Blog, Débats, Accueil | Aucun commentaire

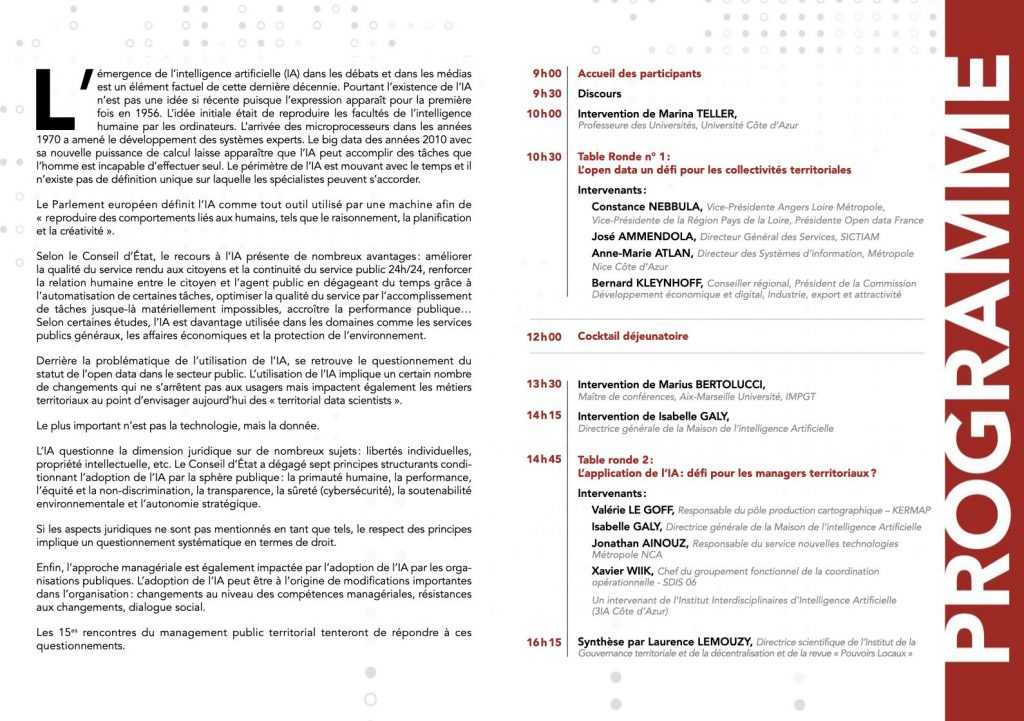

Les 15es rencontres du management public territorial

Le 26 janvier 2024, l’IAE de Nice, le Centre de gestion 06 et l’Université Côte d’Azur accueilleront la 15ème rencontres du management public territorial, pilotée par David Huron, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management.

Cette édition, placée sous le signe de l’innovation, se déroulera sur le thème suivant : « L’intelligence artificielle dans tous ses états : quelles applications dans les collectivités locales ». Laurence Lemouzy, directrice scientifique de l’Institut de la Gouvernance territoriale et de la décentralisation et de la revue « Pouvoirs Locaux » clôtura cette journée.

Un rassemblement autour de l’IA

L’événement réunira des acteurs majeurs du secteur public, des experts en IA, des responsables politiques locaux, ainsi que des chercheurs passionnés par les enjeux de l’IA. Les participants auront l’occasion d’échanger leurs idées novatrices et de discuter des défis et des opportunités concrètes que présente l’IA au sein des collectivités territoriales.

L’IA au service des collectivités locales : des applications concrètes

La journée débutera par l’intervention de Marina Teller, professeure des Universités, Université Côte d’Azur. Par la suite, deux tables rondes sont prévues, afin d’explorer les défis et les diverses facettes de l’utilisation de l’IA dans les administrations locales.

L’open data : un défi pour les collectivités territoriales

L’intelligence artificielle offre la possibilité de traiter et d’analyser d’énormes quantités de données, ouvrant ainsi la voie à une meilleure gestion des ressources publiques. Des initiatives liées à l’open data pour les collectivités territoriales seront discutées par quatre acteurs dans cette première table ronde.

Constance Nebbula : Vice-Présidente Angers Loire Métropole, Vice-Présidente de la Région Pays de la Loire, Présidente Open data France.

José Ammendola : Directeur général des services, SICTIAM.

Anne-Marie Atlan, Directeur des Systèmes d’informations, Métropole Nice Côte-d’Azur

Bernard Kleynhoff, Conseiller régional, Président de la Commission Développement économique et digital, industrie, export et attractivité

En début d’après-midi, deux interventions sont prévues. La première sera animée par Marius Bertolucci, Maître de conférences, Aix-Marseille Université, IMPGT. La seconde par Isabelle Galy, Directrice générale de la Maison de l’intelligence Artificielle.

L’application de l’IA : défi pour les managers territoriaux ?

Les défis éthiques, sociaux, et économiques liés à l’adoption de l’IA seront abordes lors d’une seconde table ronde réunissant à nouveau cinq acteurs. Les participants auront l’occasion d’explorer les implications à long terme de l’IA dans le management public territorial.

Valérie Le Goff : Responsable du pôle production cartographique – KERMAP

Isabelle Galy : Directrice générale de la Maison de l’intelligence Artificielle

Jonathan Ainouz : Responsable du service nouvelles technologies Métropole NCA

Xavier Wiik : Chef du groupement fonctionnel de la coordination opérationnelle – SDIS 06

Un intervenant de l’Institut Interdisciplinaires d’Intelligence Artificielle (3IA Côte d’Azur)

Pour conclure cette journée, Laurence Lemouzy, Directrice scientifique de l’Institut de la Gouvernance territoriale et de la décentralisation et de la revue « Pouvoirs Locaux », prendra la parole pour rappeler les défis de l’open data pour les collectivités territoriales et rappeler que l’application de l’IA reste un défi pour les managers territoriaux, acteurs principaux de sa bonne mise en œuvre.

Publié dans Expressions Publiques, Derniers numéros, Non classé, Blog, Débats, Accueil | Aucun commentaire

Sobriété et pouvoir de l’imaginaire : un podcast à écouter

Eau de Paris organise régulièrement une rencontre-débat à travers « Les Ateliers des Métamorphoses », orchestrés par Benjamin Gestion et Elisabeth Thiéblemont. Aujourd’hui, ces ateliers sont déclinés en version podcast ! Le premier épisode intitulé « Croissance sobre, oxymore ou projet de société ? » a réuni trois experts invités à enrichir une réflexion orientée sur la sobriété et le pouvoir de l’imaginaire.[1].

Dans l’univers captivant des « Ateliers des Métamorphoses d’Eau de Paris », l’eau devient le miroir des réflexions sur la transformation des territoires. Dans un monde en perpétuelle mutation, ce podcast se veut une parenthèse de 45 minutes, un temps de pause et d’écoute, offrant la parole à des experts renommés qui croisent leurs pensées pour tracer les contours de demain.

Pour éclairer cette exploration, Laurence Lemouzy, directrice scientifique de l’institut de la gouvernance territoriale et auteur d’une thèse audacieuse sur « L’imaginaire dans l’action publique territoriale », nous guide dans la nécessité impérieuse de s’appuyer sur l’imagination pour agir au présent. Une piste intrigante émerge de cette réflexion : le travail sur l’imaginaire. C’est dans la somme des images individuelles et collectives, dans la puissance de l’imagination active, que se trouve la clé pour raconter une histoire, donner du sens, et tracer des perspectives entre le possible et le souhaitable.

Ainsi naît le défi audacieux de se questionner dans ce podcast, orchestré par des esprits visionnaires cherchant à concilier les aspirations multiples qui façonnent notre monde. Comment marier le rêve de nos parents, la nécessité de croissance économique et l’impératif de sobriété écologique pour les générations à venir ? Une question cruciale qui s’articule autour de trois fils rouges, tissant une trame exigeante.

Le premier fil rouge évoque l’urgence d’un changement devant la question pressante : quelle trajectoire choisir pour un avenir plus durable et résilient ?

Par la suite, l’auditeur plonge dans le domaine de l’imaginaire, interrogeant les projets de société que nous désirons façonner. Quel contrat social devons-nous concevoir ? Quel objectif collectif doit guider nos actions ? Comment réinventer notre manière de penser pour construire un monde plus harmonieux ?

[1] Laurence Lemouzy, Docteure en sciences politiques. Directrice scientifique de l’Institut de la Gouvernance Territoriale & de la Décentralisation et autrice de la thèse « L’imaginaire dans l’action publique territoriale » ; Emma Haziza, Hydrologue, Fondatrice du groupe Mayane et spécialiste des stratégies de résilience des territoires face aux risques climatiques et Eric Vidalenc , Directeur régional adjoint à l’ADEME Hauts-de-France et conseiller scientifique de l’association Futuribles International.

Pierre-Nicolas KRIMIANIS

Publié dans Expressions Publiques, Derniers numéros, Non classé, Blog, Débats, Accueil | Aucun commentaire

Et si l’écologie était la matrice des politiques intercommunales ?

Cette interrogation fut le fil conducteur de la 15ème Universités d’été de l’Association des directeurs généraux des communautés de France (ADGCF) en juillet 2023. Les débats étaient conduits pour la 3ème édition consécutive par Laurence Lemouzy, directrice scientifique de l’Institut de la Gouvernance Territoriale.

Ce thème est directement relié au lancement fin 2022 d’une démarche à la fois prospective et pragmatique accompagnée par un collectif de chercheurs[1] qui l’a « testé » sur trois territoires très différents : la communauté de communes du Bugey Sud (Ain), la communauté d’agglomération Seine Eure (Normandie) et la métropole d’Orléans (Loiret).

Dans une vidéo de présentation, L’ADGCF met en lumière l’importance de l’écologie dans la matrice des politiques intercommunales. Un collectif de chercheurs, tente de mettre en avant les impacts de cette démarche en termes de gouvernance, d’organisation et de politiques publiques sur trois territoires : l’Ain, la Normandie et le Loiret.

Les politiques intercommunales, regroupent un ensemble de décisions, de ressources et d’actions entreprise par plusieurs municipalités ou collectivités locales travaillant en collaboration. Elles permettent de répondre de manière plus efficace aux besoins et aux enjeux communs, tels que les infrastructures, le logement, l’éducation, les transports, ou l’environnement. Dans ce cadre, l’écologie devient le fil conducteur des actions opérées par ces collectivités.

Une prise de conscience environnementale

La montée en puissance de l’écologie dans les politiques intercommunales s’explique en grande partie par la prise de conscience croissante des enjeux environnementaux. Les preuves scientifiques montrent les effets dévastateurs du changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution de l’air et de l’eau, ont poussé les citoyens, les élus locaux et les entreprises à agir.

La prise de conscience écologique s’accélère, mais elle s’accompagne paradoxalement d’un élargissement des préoccupations environnementales. Les engagements pris en matière d’économie verte semblent insuffisants pour enrayer le déclin de la biodiversité. Les municipalités sont au cœur de cette transformation qui reste pour le moment insuffisante. « Il doit y avoir un changement radical de l’ancienne politique publique sur l’environnement. Ces politiques publiques englobent les problèmes écologiques au sens large et doivent se concevoir en étant partie prenante d’un ensemble comme l’air, l’eau et les êtres vivants » souligne le géographe Philippe Estèbe.

Des territoires différents, des enjeux communs

Pour mettre en œuvre des politiques environnementales à l’échelle intercommunale, il est essentiel de prendre en compte les spécificités de différents territoires. Trois cas distincts sont mis en avant dans cette étude. Un territoire rural au sein de la communauté de communes du Bugey Sud (Ain), un territoire périurbain avec la communauté d’agglomération Seine Eure (Normandie) et la métropole d’Orléans (Loiret). Ces territoires présentent des défis et des opportunités variés en matière d’écologie, de mobilité, et de logement. La transition écologique doit être adaptée à chaque contexte tout en répondant aux objectifs nationaux malgré une intercommunalité mal à l’aise avec la question environnementale.

L’écologie peut devenir le moteur de la création d’emplois durables. Toutefois, il est essentiel de réfléchir aux emplois qui continueront de croître malgré l’automatisation. Ce changement requiert une transformation du modèle de production et de consommation, passant de la surproduction à la sobriété.

Le rôle de l’intercommunalité…

L’intercommunalité peut devenir l’instrument du changement en matière d’écologie. La France, caractérisée par une faible densité de population répartie sur tout son territoire, a connu une décentralisation visant à assurer l’égalité territoriale. Cependant, cette approche ne semble plus viable.

Les intercommunalités, à l’origine orientées vers la transition écologique, doivent désormais concilier développent et préservation de l’environnement. Cela peut impliquer des mécanismes de taxation des zones hyper-densifiées qui ont un impact environnemental plus fort comme le propose un intervenant.

Néanmoins, l’État joue un rôle crucial en fournissant des mécanismes de financement de la transition écologique, mais leur pérennité est souvent remise en question. Il est nécessaire de repenser le modèle fiscal pour ne plus dépendre de systèmes extensifs et prédateurs qui nuisent à l’environnement.

Initiateur de transformation

Enfin, l’intercommunalité doit évoluer, en passant d’une culture de coopération à une coopérative englobant l’ensemble des communes, et non seulement les marges. Des choix stratégiques doivent être faits pour repenser l’organisation territoriale en faveur de la révolution écologique. Cela peut impliquer la création de nouvelles fonctions politiques spécifiquement dédiées à l’écologie.

Si l’écologie devient la matrice des politiques intercommunales, cela signifie que les intercommunalités ont réussi à changer leurs organisations techniques et politiques, à repenser leurs organigrammes, et à répartir les fonctions politiques en accord avec les impératifs environnementaux.

L’écologie en tant que matrice des politiques intercommunales représente une vision ambitieuse pour l’avenir de nos collectivités locales. Cela nécessite un changement profond dans la façon dont nous pensons, planifions et mettons en œuvre nos politiques. Les défis sont nombreux, des résistances au changement aux questions de financement, en passant par la nécessité de former les acteurs locaux.

[1] Clément CARBONNIER, économiste, Philippe ESTÈBE, géographe, Didier LOCATELLI, sociologue et Martin VANIER, géographe.

Pierre-Nicolas Krimianis

Publié dans Expressions Publiques, Derniers numéros, Non classé, Blog, Débats, Accueil | Aucun commentaire

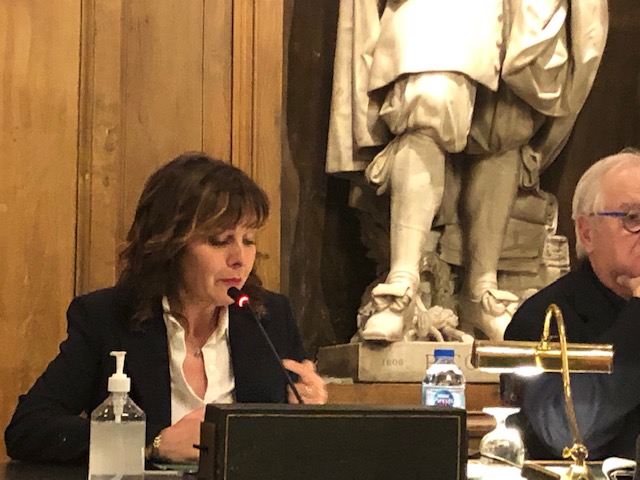

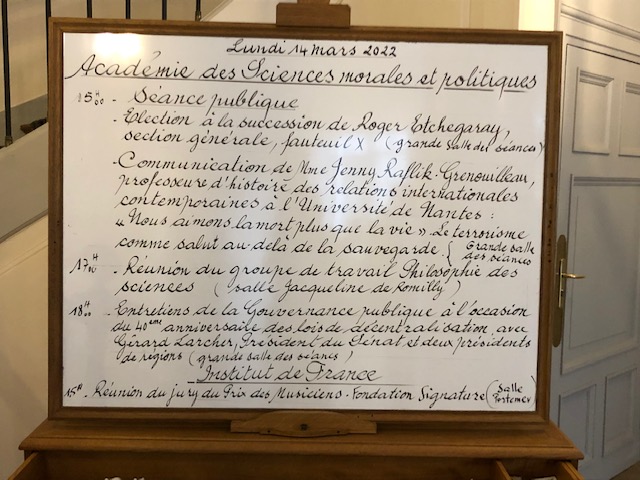

12ème édition des Entretiens de la Gouvernance publique

12ème Edition

des Entretiens de la Gouvernance Publique (EGP)

Dans la série « Les mots qui font société »

Episode 4 : REPUBLIQUE, UNITE ET TERRITOIRES

Lundi 14 mars 2022 à 17h30

A l’occasion du 40ème anniversaire de la loi du 2 mars 1982

relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions

Vous retrouverez ici les noms des différents intervenants ainsi que leurs discours lors des Entretiens de la Gouvernance Publique.

INTRODUCTION

Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France et Membre de l’Académie des sciences morales et politiques

Jean-Pierre BALLIGAND, Président de l’Institut de la Gouvernance territoriale

CONTRIBUTIONS

Romain PASQUIER, Directeur de recherche – CNRS

Laurence LEMOUZY, Docteur en sciences politiques et Directrice de la Revue Pouvoirs Locaux

INTERVENTIONS DE

Xavier BERTRAND, Ancien ministre et Président de la région Hauts de France

Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie et Présidente de Régions de France

Gérard LARCHER, Sénateur des Yvelines et Président du Sénat

CONCLUSION

Haïm KORSIA, Grand Rabbin de France et Membre de l’Académie des sciences morales et politiques

Lundi 14 mars 2022 à 17h30

A L’INSTITUT DE FRANCE

ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES

Grande salle des séances 23 Quai Conti – 75006 Paris

Quelques photos de l’événement :

Publié dans Expressions Publiques, EGP, Accueil | Aucun commentaire